发布时间:2025-07-10 10:20:07作者:超级管理员浏览量:26

制香粉:千年香火中的文化密码与东方美学

在中国浩瀚的文化长河中,制香粉不仅是一门技艺,更是一种承载信仰、哲学与美学的精神符号。从先秦祭坛的袅袅青烟到文人书斋的幽幽暗香,从禅宗寺院的晨钟暮鼓到市井街巷的香铺林立,香粉的演变史,恰是一部中华文明对自然、神灵与自我认知的浓缩史。

一、溯源:从祭祀到日常——香粉的实用与神圣双重性

中国用香历史可追溯至新石器时代,但制香粉的成型工艺始于先秦时期。《周礼》记载,周人以“燔柴”之礼祭天,将香木研磨成粉后焚烧,以香气通达神明。这一时期,香粉的核心功能是沟通天地,其原料多为具有“香气通神”特性的本土植物,如兰草、艾蒿、桂皮等。

至汉代,随着丝绸之路的开通,沉香、檀香等域外香料传入,香粉开始从祭祀走向宫廷与贵族生活。博山炉的盛行,标志着香粉从“功能品”向“艺术品”的转型——工匠将香粉与炭火分层填入炉中,燃烧时香烟从镂空的山峦间逸出,仿若仙境,体现了汉人对“香道”的审美追求。

唐代是香粉文化的鼎盛期。佛教东传与道教兴盛,使香粉成为修行必备:寺院以“熏衣香粉”净化僧袍,道观用“降真香粉”祈福禳灾。同时,文人雅士将香粉融入生活四艺(焚香、点茶、挂画、插花),白居易“红颜未老恩先断,斜倚熏笼坐到明”的诗句,正是香粉渗透日常的写照。

二、工艺:从粗放到精微——香粉制作的东方智慧

传统制香粉的工艺,是自然与人文的平衡术。其核心流程可概括为“选、净、研、合、藏”五步:

选料:遵循“道地性”原则。如海南沉香以“虫漏”为上品(虫蚁蛀蚀树木形成的香结),老山檀香必选印度迈索尔产区30年以上树龄的心材,草本香料则需秋采根茎、春采花叶,以保香气纯正。

净制:去除杂质与异味。沉香需剔除腐木,檀香要刮去表层白皮,草本香料则以清水浸泡数日,反复换水至无浑浊,此过程称“去其躁性”。

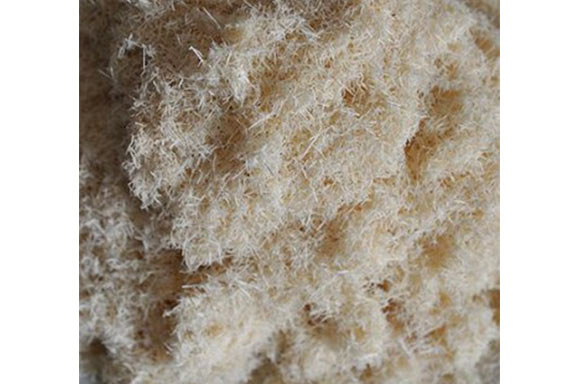

研磨:以“石磨低温细研”为精髓。传统使用青石磨盘,人工推转数小时,将香材研至200目以上细粉。低温研磨可避免高温破坏油脂,保留香气活性,故有“香粉贵细不贵速”之说。

合香:遵循“君臣佐使”配伍原则。如宋代《陈氏香谱》记载的“韩魏公浓梅香”,以沉香为君(主香),檀香为臣(辅香),丁香、甘松为佐(调和),龙脑、麝香为使(提香),通过比例调配达到“香韵和谐,层次分明”的境界。

窖藏:让香气“陈化升华”。合香后的香粉需装入陶罐,埋于地下或置于阴凉处窖藏1-3年。此过程中,香材中的芳香物质发生氧化与聚合反应,香气从尖锐变得醇厚,如酒之陈酿。

三、文化隐喻:香粉中的东方哲学

香粉的每一次燃烧,都是对东方哲学的具象化表达:

“香道即人道”:香粉的配伍讲究“和而不同”,正如君子处世需包容差异;燃烧时烟形或直或曲,暗合“道法自然”的随性;香灰自然脱落,象征“不留执念”的豁达。

“香为信使”:在佛教中,香粉是“五分法身香”(戒香、定香、慧香、解脱香、解脱知见香)的载体,焚香即修心;在道教中,香烟是“通真达灵”的媒介,连接人间与仙界。

“香以养性”:宋代文人将焚香视为“四般闲事”之首,认为香粉的淡雅可平息浮躁,其变化可启发灵感。苏轼在《和黄鲁直烧香》中写道:“不是闻思所及,且令鼻观先参”,将闻香升华为一种超越语言的悟道方式。

四、传承与新生:从传统到现代的香粉复兴

近代以来,化学香精的冲击曾使传统制香粉技艺濒临失传。但近年来,随着“国潮”兴起与文化自信回归,香粉文化正经历一场复兴:

非遗保护:海南沉香制作技艺、苏州合香技艺等被列入国家级非遗名录,老匠人通过师徒制传承研磨、配伍等绝技。

创新应用:香粉从宗教场所走向生活场景,衍生出助眠香包、车载香薰、香道体验课等新形态;年轻群体通过“香文化社群”学习点香、打篆等技艺,将香粉视为“减压神器”与“社交货币”。

全球传播:中国香粉随茶道、书法一同进入国际市场,日本“香道”、东南亚“线香文化”中均可见其影响。2023年,中国天然香粉出口额突破10亿元,成为文化输出的新名片。

结语

制香粉,是泥土与火焰的对话,是时间与匠心的共谋,更是东方文明对“美”与“善”的永恒追问。当一缕青烟从香炉中升起,它承载的不仅是香气,更是一个民族对自然的敬畏、对精神的追求,以及对文化根脉的深情守望。在快节奏的现代生活中,香粉的复兴,或许正是我们寻找内心宁静的一把钥匙。

本文地址:/671.html